現状に満足し危機感のないスタッフっていますよね?そもそも美容師はお客様あっての職業です。何の努力も、成長しようという向上心もなしに「現状維持」なんてできやしないです。まして今の雇用や給料体系がこの先もずっと続く保証などないです。かといって、そんなスタッフに対してやみくもに「もっと危機感を持て!」「もっと努力しろ」と言っても、どんな危機感や向上心を持てばいいのか、わからないスタッフも多いのではないでしょうか?今回はそんなスタッフのやる気を引き出す3つの手法をご紹介します!

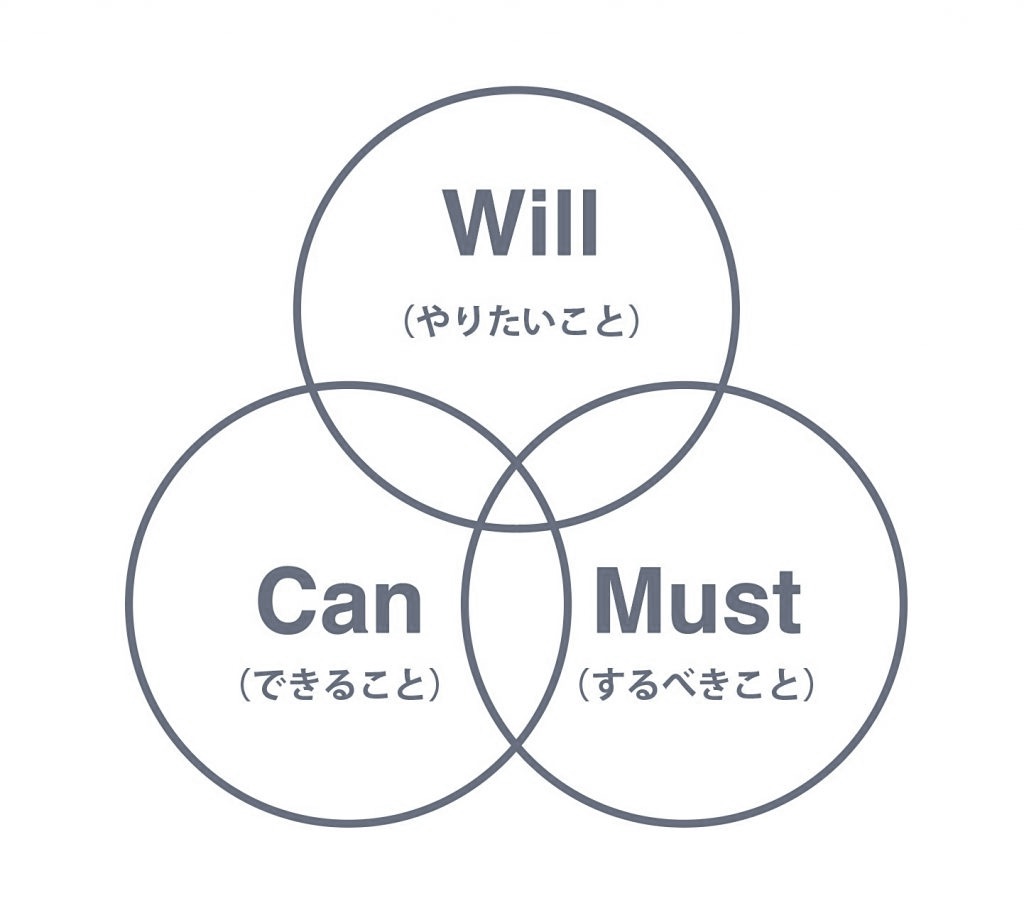

Will-Can-Mustの法則

まず一つ目が、Will-Can-Mustの法則です。これは仕事においてモチベーションを向上させたり、成長を促すための法則です。やる気を引き出す法則でもあります。

Willとは、本人の欲求や志など仕事において「何を実現したいのか」「どうなりたいか」といった希望のようなことです。

Canとは、本人の能力や強みのことであり、「自分ならできる」という確信を持てることなどです。

Mustとは、本人がする「仕事内容」のことで、自分がサロン内で何を求められてるのか、何をするべきなのかといった「使命」のようなものです。

図のようにこの3つの要素が交わるとき、本人のやる気を最大限に引き出すことができます。スタッフのモチベーションの高さで定評のあるサロンでも取り入れている法則です。

例えば、「将来、独立して自分のお店を持ちたい」というWillに対して、本人も「努力すればできる」という実感があれば、これがCanになる。そしてお店での目標が「月〇〇数指名客を増やす」だとすれば、これがMustになります。そうなったとき本人の心の中は「月〇〇数指名客を増やしていければ、将来独立する夢が叶うかもしれない!努力すればできる!」このような動機づけができればやる気が湧いてくるということです。

しかしながら、いきなり後輩スタイリストやアシスタントに「何かやりたいことはある?」と聞いても「わからない」と返ってくる場合もあります。(私が以前勤めてたお店では「一生アシスタントでいい」と言っているスタッフがいました)今思えばそう思う何か背景があったのではないかと思います。

「特にやりたいことがない」というスタッフへのWillの引き出し方3つのステップ

- 現在の仕事・立場でやってみたいことを聞く

- 将来やってみたいこと・理想の未来を聞く

- 仕事で大事にしたい価値観を聞く

そして同時に「なぜそう思ったのか?」を聞いてあげるとWillを正確に把握できますので、やってみてください。

また、そのスタッフのCan(できること)能力を伸ばすために強みを見つけてあげるのもリーダーの役割の一つです。自分の強みがわからないスタッフには、強みを発見する機会を作り、それを活かす方法を一緒に考えてあげてください。

【強みとは】「本人が他の人よりも上手にできることで、やっていて楽しさを感じること」※応用ポジティブ心理学センター(CAPP)の定義より

強みを知るためのチェックポイント

- 目標に向けて自分なりにどんな戦略を立てたか

- 具体的にどんな行動を起こしたか

- どんな人とどのようなコミュニケーションをとったか

- うまくいかなかったとき、その原因をどう分析し行動を変えたか

- トラブルやアクシデントをどのように乗り越えたか

SMARTの法則

二つ目はSMARTの法則です。これは1981年にジョージ・T・ドラン氏が提唱した理論で、目標設定において効果的で重要な5つの要素のことです。目標設定は甘すぎても厳しすぎてもダメで、頑張れば届くような「程よい負荷」をかけて設定することでやる気と成長を促すことができます。また、曖昧な目標設定では人は成長しません。サッカーに例えるなら、目標がないというのはゴールがないのにボールを蹴ってる状態。曖昧な目標とはゴールはあるけどどこにあるのかわからないという状態です。こうならないように、正しい目標設定をすることが大事です。

5つの要素

- Specific・・・明確である、具体的な(達成、未達成が明確か?)

- Measurable・・・測定可能、数値で測れる(達成率を数値化できるか?)

- Assignable・・・役割と権限が明確(役割が明確で、やり方も任されてるか?)

- Realistic・・・実現可能か(目標設定が現実的か?)

- Time-bound・・・期限はあるか(目標達成に期限を決めているか?)

※著者によって別の意味を持たせているので注意

この法則は数多くの著名人によって紹介されてきました。スターバックスでも取り入れてるみたいですよ!特に大事なのは達成、未達成が明確に数値でわかるようにしておくことです。

そして「やりたい」という自主性を促すのであれば、これらのことを「自分で考えて決めた」といった感覚が重要です。この感覚を自己決定感と言います。後輩から質問を受けたとき、すぐ答えを言ってあげてはいませんか?答えを教えるのではなく、自分で考えさせると後輩は主体性を発揮します。この自己決定感が有るか無いかの違いが影響するのは、失敗したときです。なぜなら、自己決定感があると失敗した理由をちゃんと分析するからです。「失敗から学ぶ能力」を習得させてあげましょう!

GROWモデル

三つ目はGROWモデルです。これは考える力を伸ばすための、コーチングの手法です。コーチングとは、相手自身の「気づきからの成長」をサポートする手法です。これに対して、指示・命令型の手法がティーチングです。新人にはティーチングで丁寧に、中堅にはコーティングで気づきを促す指導がいいと思います。

ティーチングのポイント

- 5W1H(いつ、どこで、だれが、何を、なぜ、どのように)で細かく伝える

- わからないところ、不安なところがないか確認する

- 復唱をしてもらう(聞いてるようで、聞いてなかったりするので)

コーチングの手法GROWモデル

- Goal・・・目的を明確にする

- Reality・・・現状を把握する

- Resource・・・どうすれば解決するのか考える

- Options・・・対策の選択肢をいくつか出す

- Will・・・本人の意志にする

一緒にこのモデルを考える際に注意することは、後輩に考える機会を与えること!「こうやってみたら」「こうすればいいと思う」などアドバイスをしたくなるとは思いますが、我慢して待ちましょう!

まとめ

今回はスタッフのモチベーションアップの手法を紹介させていただきましたが、これらはリーダー自身も使える手法だと思います。何を隠そう、私も「やりたいこと」を考える良い機会になりました。このブログは「やりたいこと」ですね(^ ^) 職場で活用すると同時に、ご自分でもぜひ考えてみてください。ちなみに大前提ですが、教育の立場にあるリーダー自身が、モチベーション低いと思われてたらアカンですよ!

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

GOOD LUCK!

コメント